Blog

秋は台風の季節──慌てないための準備チェックリスト

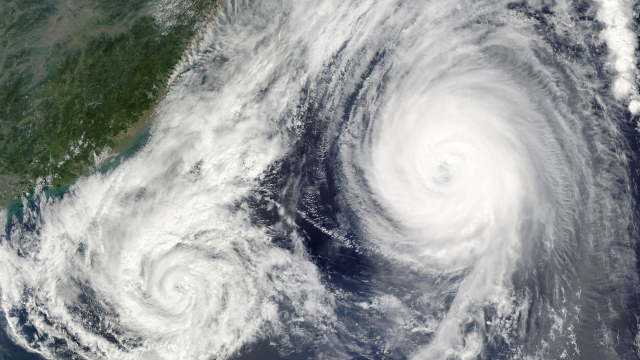

今年も秋の足音とともに、台風シーズンが本格化します

「毎年来るのは分かっているのに、直前で慌てがち」——そんな方も多いはずです。

台風は進路や強さが短時間で変わり、被害は風・雨・高潮が重なって拡大します。だからこそ、天気が穏やかな“いま”のうちに、家庭や職場の備えを整えることが最大の防災です。

本記事では次の4点をコンパクトにまとめています。

- 日本に影響する台風の数の目安

- 想定される被害

- 復旧にかかる期間のリアル

- 今日からできる準備のチェックリスト

ベランダの植木鉢ひとつ、モバイルバッテリー1台の準備が、明日の安心に直結します。

1年間で日本の影響を及ぼす台風の数は?

1991〜2020年の平均では、年間に約25個の台風が発生します。うち約12個が日本の中心から300km以内に接近し、さらに約3個が上陸するのが平年の目安です。最も発生が多い時期は7〜10月です。

ここでいう「接近」とは、日本のいずれかの地域から台風の中心が300km以内に入ることを指します。接近は“影響の可能性が高い”ことを意味しますので、接近情報が出たら早めの備えを心がけましょう。

どんな被害が想定される?

- 暴風による飛来物や屋根・外装の損傷(トタン、瓦、看板、カーポート、ベランダの物干しなど)。

- 大雨による内水氾濫・河川氾濫・土砂災害(側溝の詰まり、低地や半地下の浸水、斜面崩壊など)。

- 高潮・高波(沿岸部は満潮時と重なると浸水リスクが上昇)。

- 長時間の停電・断水・通信障害、交通の計画運休や物流の遅延。

参考:気象庁「台風による災害の例」(風害・水害・高潮・波浪など複合被害)

復旧するまで期間はどのくらい?

停電は多くの場合、数時間〜数日で復旧しますが、広域の倒木・電柱倒壊・土砂災害が重なると1週間以上かかることがあります。実例として、2019年の「台風15号(令和元年)」では最大で約93万件が停電し、千葉県の一部地域では2週間前後を要しました。

東京電力は2019年9月13日時点で地域ごとの復旧目安(3日以内・それ以上 など)を公表しており、大規模被害時は段階的に復旧が進むのが一般的です。

近年の台風でも、数日〜10日超を要した停電事例が報告されています(経済産業省の振り返り資料などのまとめを参照)。

目安は被害の規模・アクセス状況・資材確保によって大きく変動します。早期復旧を前提にせず、最低でも数日分、可能なら1週間分の備えを準備しておくことが安全です。

台風が来る前に「これだけは」準備しておこう

※政府の公式チェックリストもあわせて活用しましょう。

- ベランダ・庭・玄関周りの飛ばされやすい物を撤去・固定(植木鉢、物干し、ゴミ箱、ラティス、脚立など)。

- 雨どい・側溝・ベランダ排水口のゴミを取り除く(内水氾濫の予防)。

- シャッター・雨戸の可動確認。窓は施錠+カーテンで飛散時の危険低減。

- 水:1人1日3L×最低3日分(可能なら1週間)/非常食(レトルト・缶詰・ビスケット等)。

- モバイルバッテリー・乾電池・LEDライト・携帯ラジオ。

- 常備薬・救急セット・持病薬(服用計画をメモ)。

- 簡易トイレ・ポリ袋・ウェットティッシュ。

- 現金(小銭含む)・保険証や身分証のコピー・重要連絡先リスト。

- 気象庁の警報・台風情報と自治体の避難情報を受け取れるように(防災アプリや通知をON)。

- 家族の安否確認方法・集合場所を決めて紙にも記載(携帯不通時に備える)。

- 政府サイトの「備え」ページから様式を確認。

- ハザードマップで自宅・職場・学校の浸水・土砂リスクと避難所を事前確認。

- ガソリンは早めに満タン。ワイパー・タイヤ溝・ウォッシャー液を点検。

- 冠水道路は進入しない(30cmでエンスト、50cm超でドア開閉困難が目安)。

- 交通機関の計画運休に備え、通勤・通学や仕入れの代替手段を検討。

- “風”が強くなる前に屋外作業を終える(屋根に上るのは厳禁)。

- 早めの避難(夜間・増水後の移動は危険)。停電時はエレベーター使用を避ける。

- 停電時の冷蔵庫は開閉を最小限、冷凍庫は保冷剤を活用し保冷時間を延長。

- 秋(9〜10月)は台風の接近・上陸が多く、年間では接近約12回・上陸約3回が平年値です。

- 被害は暴風・大雨・高潮・高波が複合する傾向があり、停電は数日〜1週間超に及ぶ場合があります(事例あり)。

- 「最低3日、できれば1週間」の備蓄、外回り対策、家族の連絡計画を、台風接近前の晴れているうちに完了させましょう。