Blog

多くの人はAIエージェントの本質をとらえていない

〜「便利な道具」ではなく、「共に進化するパートナー」へ〜

「AIエージェントを導入したけど、正直そこまで成果が出ていない」

「チャットボットを作ってはみたけど、誰も使っていない」

そんな声を現場から聞くことが増えてきました。これは、AIエージェントという言葉だけが一人歩きし、その“本質的な価値”がまだ正しく理解されていない証拠です。

今やAIは誰でも作れる時代。ツールも豊富。見た目もそれらしい。

しかし──

そこに向き合わなければ、AIは単なる“業務の自動化ツール”で終わってしまいます。

本記事では、多くの人が見落としている「AIエージェントの本質」と、それがなぜ重要なのかについて、少し視点を変えて深掘りしてみたいと思います。

目次

「AIエージェント=知の進化構造」「人とAIの共進化」という視点は、現在の日本の実務ブログやメディアではほとんど見かけない

今、巷に溢れている「AIエージェント活用ブログ」は、

- 業務効率化の事例

- ノーコードで作れるツール紹介

- チャットボットで問い合わせ対応を自動化

といった表層的な利便性の話題ばかりです。しかし本質はそこではありません。

つまり、「AIが自動で答えること」ではなく、AIと人が共に学習し、互いを高めていく仕組みが真価です。こうした視点を持った発信は、日本のビジネスメディアやブログではまだほとんど見られません。

そのような発信が少ない理由

この“本質論”が語られない背景には、いくつかの要因があります。

| 理由 | 内容 |

|---|---|

| ツール視点に偏りすぎ | 「何ができるか?」「どのツールが便利か?」にばかり注目し、 「AIをどのように組織文化に組み込むか」が議論されていない。 |

| 短期成果主義 | 効果が見えやすい“自動化”に投資が集中し、 継続的な学習やナレッジ蓄積の設計が軽視されがち。 |

| AIは“完成された存在”という誤解 | 「AIは完璧な答えを返すもの」「自動で育つもの」という幻想が残っている。 |

ソフトバンクは、AIエージェントの自動作成を目指している!?

ソフトバンク代表の孫正義氏は、2025年7月に開催されたイベントで、以下のような驚くべきビジョンを語りました:

- 企業内で年内に「10億個のAIエージェントを創出」する計画を表明。社員一人あたり約1,000個のエージェントを割り当て、プログラミングや業務管理もエージェントが担う仕組みを目指す。

- 孫氏は「人がプログラミングする時代は終わりつつある」と述べ、エージェント同士が自律的に進化と複製を行いながら業務を遂行する未来像を提示。

- OpenAIと提携し、日本市場向けに高度なエンタープライズAI「Cristal intelligence」を導入するJV「SB OpenAI Japan」を設立、年間30億ドル規模の展開を進行中。

- 国内での実業化に向け、大阪でのデータセンター整備や「Agent Firewall」技術の開発にも取り組み、2026年頃の実用化を目指す。

- 「AIエージェントを自動で生成する仕組み」を研究・開発しているとの報道もある。

ナレッジがAIの外側にあり、人が育てるという文化やプロセスが不要になる可能性があるのです。

つまり、人の経験・思考を介さず、AI同士で勝手にエージェントを生み出すようになれば、 人間が自ら考え、教え、進化する機会がなくなっていく危険があります。

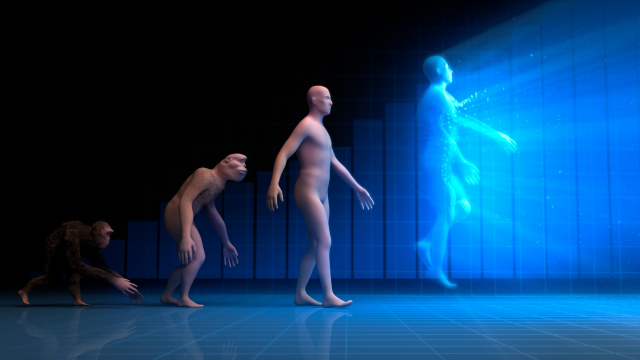

“成長機会”を失うのでは?人が進化していく過程はAIで可視化できる

上記のような取り組みは、言い換えれば「ツールの提供」ではなく、AIをユーザーのナレッジなく自律的に生み出す仕組みを構築しようとする野心的な試みです。

つまり、人が教えなくてもAIエージェントが生成され、進化し、他のエージェントと連携する世界を視野に入れている点が注目されます。

こうした構想の現実化が進めば、一方で組織文化としての「人が教え、育てる」プロセスが希薄になる可能性もあり、「成長機会」を失うリスクが高まることになるのです。

人がAIにナレッジを与え、AIがそれを補完・標準化し、 それを使った人がまた改善のフィードバックを与える── このループの中で、人も進化します。

たとえば:

- 自分の判断基準を言語化したことで、思考の再構築ができた

- 他者が使ったエージェントのログを見て、別の考え方を学んだ

- AIの応答を見て「なぜそれが正しいのか」を考える癖がついた

こうしたプロセス自体が「成長」であり「学習」なのです。

AIエージェントは、人の知的進化プロセスを“記録し、可視化し、次に渡す装置”になりうるのです。

おわりに

AIエージェントとは、「自動応答ツール」ではなく、 「人の思考・判断・感情を進化させる、共創型の知的パートナー」です。

この視点を抜きにして、AI活用を語ることはできません。 「AIエージェントを人が作って育てる」という視点ではなく、 いずれは「AIエージェントが自ら生成され、進化する構造」へと移行する日が来るかもしれません。

しかし、その進化が「人が成長する機会」を奪う方向に進まないよう、 ナレッジを人が教え、共進化する文化構築が不可欠です。

“誰でも作れるAI”の時代だからこそ、 “どう育て、どう共に進化していくか”が問われているのです。