Blog

歴史に学ぶリーダーシップ【第13回】河合継之助

本シリーズ「歴史に学ぶリーダーシップ(日本ver)」では、日本の歴史に登場するさまざまなリーダーたちの生きざまと組織運営の手腕を振り返りながら、現代にも通じる示唆を探っています。

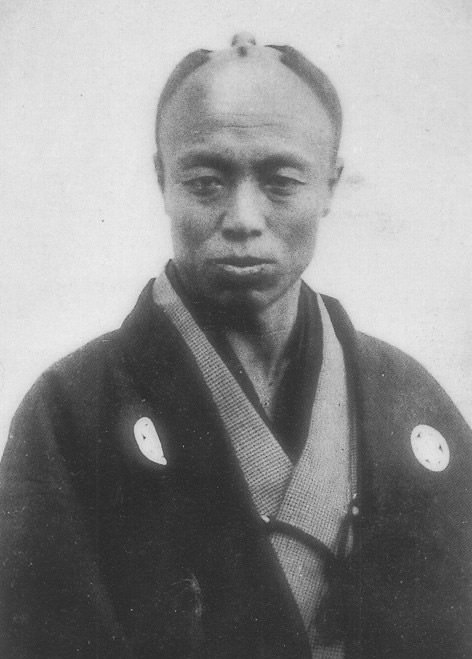

前回の吉田松陰編に続き、今回第13回では、幕末の動乱期に越後長岡藩の近代化を推進し、戊辰戦争(ぼしんせんそう)でドラマチックな活躍を見せた河合継之助(かわい つぎのすけ)に焦点を当てます。

目次

河合継之助とは?――越後長岡藩の“改革者”

引用:Wikipedia

1. 出自と生涯の概略

越後長岡藩(現・新潟県長岡市)出身

河合継之助(1827年~1868年)は、越後長岡藩士の家に生まれました。

若い頃から学問に励み、特に兵学や西洋砲術など最新の軍事知識に強い興味を示します。

幕末という激動期の要職に

動乱の幕末、長岡藩は財政難と幕府・薩長新政府のはざまで難しい立場にありました。

そのなかで継之助は藩の家老(家中で要職に就く)に抜擢され、藩の近代化と財政改革に乗り出します。

2. 藩の近代化と中立外交

財政再建と兵制改革

河合継之助は豪胆さと先進的視野をあわせ持ち、借金に苦しむ長岡藩の財政再建に取り組む一方、西洋式の軍制導入を進め、歩兵の訓練や洋式砲の整備を行いました。

“主義”より“中立”を優先

薩長を中心とする新政府軍と徳川幕府との衝突が深まる中、継之助は「どちらか一方に組みするのではなく、中立を保ちたい」という方針を打ち出します。

強国のような軍備を整え、どちらが攻めてきても自藩の安全を守ろうという考えは当時としては革新的でした。

戊辰戦争における河合継之助の挑戦

1. ガトリング砲の導入と近代兵器の活用

欧米の最新技術を求めて

継之助は江戸滞在中や情報交換を通じて欧米式の兵器や技術を積極的に取り入れようとしました。

その象徴が「ガトリング砲」の購入です。

近代装備で“中立防衛”を図る

薩長新政府からも旧幕府からも一定の距離を取りながら、自藩を守り抜くには、強力な武装が必要と判断。

ガトリング砲は当時としては最先端の連射式火砲であり、事実、長岡藩は戊辰戦争でその威力を発揮します。

2. 長岡戦争と継之助の奮闘

新政府軍との対立激化

戊辰戦争(1868年~1869年)が始まると、新政府軍は北陸・東北方面へ進軍。

継之助はあくまで中立を掲げつつ、長岡防衛に徹しますが、やがて新政府軍との衝突は回避困難となります。

短期的な勝利と惜敗

強力な兵装・堅固な城下町の構えで、一時は新政府軍を圧倒する場面もありました。

しかし、圧倒的兵数の差と周辺諸藩の情勢により、長岡は次第に追い詰められます。

継之助自身も戦火の中で銃弾を受け、重傷を負いました。

3. 最期とその後の影響

松之山での死

継之助は重傷を負ったまま、奥羽方面へ退却を図りますが、途中の松之山(現・新潟県十日町市付近)で治療の甲斐なく息を引きとります。享年42歳。

近代化への執念と幕末期の評価

戊辰戦争の勝敗を左右する存在にはなり切れなかったものの、河合継之助の「中立外交」と「徹底した近代化の試み」は、多くの歴史家から高く評価されています。

敗戦後の長岡藩は焦土と化しましたが、その後の再建の礎となった改革の数々は、確かな足跡を残しました。

河合継之助のリーダーシップの特徴

先見性――“欧米の先進技術”をいち早く導入

幕末の多くの藩が旧来の兵制に固執する中、継之助は洋式装備やガトリング砲を導入し、防衛力を格段にアップさせました。

組織においても、新技術や新システムを取り入れる先見の明を持つリーダーは、危機管理や将来的な競争力で大きなアドバンテージをもたらします。

中立外交――“イデオロギー”より“現実”を重視

継之助は、尊王攘夷・佐幕・倒幕といった当時のイデオロギーのどちらかに傾倒するのではなく、自藩の利益と安全を第一に考えるリアリストでした。

“組織の生き残り”を最優先にする判断は、ともすれば周囲から誤解を受けることもありますが、長期的視点での“最善策”を模索するリーダーとしての姿勢は現代にも通じるところがあります。

自己決定とリスクテイク

幕府や有力藩の意向に流されることなく、自らの判断で「中立路線」「近代兵器導入」を実行し、リスクを厭わず行動に移したのが継之助の真骨頂。

今の組織でも、トップが自らリスクを背負いつつ意思決定を下せるかどうかは、改革の成否を分ける大きな要因となります。

惜しまれる結果――組織の大義・周辺との連携不足

長岡藩単独の中立防衛は、周辺諸藩の動向や新政府軍の大勢力に押され、最終的に奏功しませんでした。

リーダーがどれほど優れたビジョンと行動力を持っていても、周囲との協調・説得に失敗すれば、成果を得にくいという教訓を示しています。

河合継之助が現代に教えるもの

技術革新と現場改革の融合

最先端の砲や銃などの導入だけでなく、それを活かせる組織訓練や財政基盤の見直しを同時並行で行った点は、現代のイノベーションにも通じます。

テクノロジーを導入するだけでなく、使いこなす“現場力”や人材育成が欠かせないことを示唆しています。

中立戦略の難しさ――交渉力と連携が鍵

新政府・旧幕府どちらにも組せず、独自路線を歩むことはリスクが大きく、周辺との交渉力が不足すると成果が得にくい可能性があります。

組織や企業でも、周囲のステークホルダーとの関係をどう構築するか、連携・協力を得るにはどうすべきかを常に検討し、バランス感覚を磨く必要があります。

リーダーの決断が組織の運命を左右する

長岡藩の舵取りを担った河合継之助の決断が、藩全体の運命を一気に変えました。

短期的には悲惨な結果に終わったとはいえ、その進取の気性や新技術への先見性は後世の評価を得ています。

リーダーの判断は責任重大である一方、新たな道を切り拓く可能性をも秘めているという、リーダーシップの醍醐味を示しています。

熱意とビジョンが人を動かす

継之助は強い信念をもって藩の近代化を進め、家老として藩士や兵士を鼓舞しました。

結果的には大勢に押しつぶされた形ですが、その生き様は今も語り継がれ、地元で尊敬を集め続けています。

組織の規模や最終的な成否にかかわらず、“大義を掲げて邁進する”リーダーの姿勢は、多くの人々の心を掴み、影響を与え続けるのです。

まとめ

河合継之助は、越後長岡藩の財政再建・兵制改革を断行し、幕末動乱期に“中立・独立”を目指した革新的リーダーです。

・欧米技術の導入(ガトリング砲購入など)による先進性

・イデオロギーより実利を重視し、中立を標榜した外交観

・自己決定とリスクテイクを厭わない決断力

・周囲との連携不足がもたらした惜敗

これらの彼の歩みは、リーダーシップにおける先見性・行動力・外交力の重要性とともに、組織や社会の“連携”の大切さを浮き彫りにしています。

結果として長岡藩は戊辰戦争で大きな痛手を負いましたが、それでも継之助の志と行動力は“豪胆で、しかも進取の気性に富むリーダー像”として、多くの人の記憶に残り続けています。

現代の組織においても、革新的な技術導入と強い信念による改革、さらには周囲との理解・連携を得るための戦略的な外交が必要不可欠です。

河合継之助の生涯は、厳しい状況下であっても先を見据え、行動と責任を背負うリーダーの姿を私たちに教えてくれます。

次回以降も、歴史に学ぶリーダーシップのエッセンスを、シリーズを通じて探り続けます。どうぞお楽しみに!