Blog

【図解】なぜ、皆が買っているモノを選ぶのか?行列ができるラーメン屋理論

「なんとなく人気のものを買ってしまった経験、ありませんか?」

実はその行動には“ある心理学的なメカニズム”が関係しています。

本記事では、「購買行動における他者からの影響」を心理学とマーケティングの観点から解説します。

目次

セクション1|購買行動とは何か?(図解①)

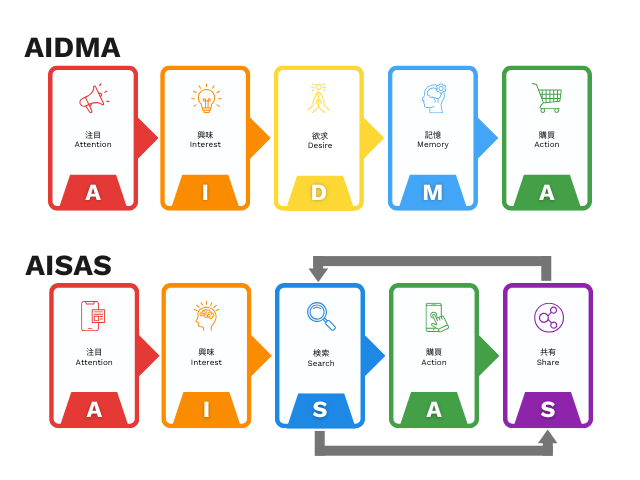

購買行動とは、消費者が商品やサービスを購入する際に行う一連の思考・判断・行動のことです。

代表的な意思決定プロセスには「AIDMAモデル」や「AISASモデル」などがあります。

AIDMA:Attention → Interest → Desire → Memory → Action

AISAS:Attention → Interest → Search → Action → Share

【図解①:購買意思決定のフローと影響されるタイミング】

この流れの中で、他者の影響が入りやすいのは「Interest」「Desire」「Search」などのフェーズです。

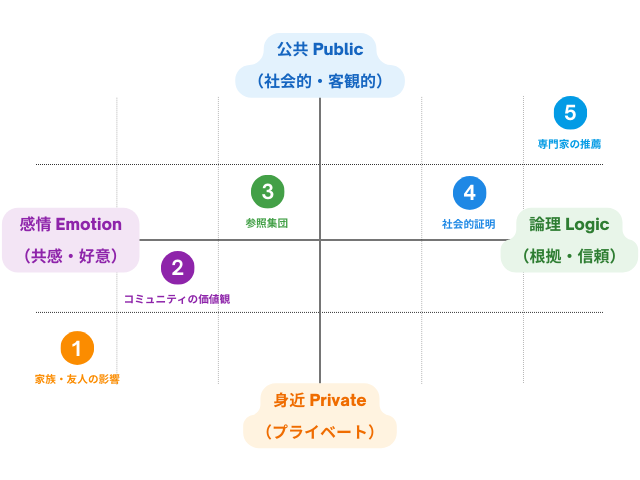

セクション2|他者影響のタイプ(図解②)

セクション3|有名な心理学理論・実験を紹介

チャルディーニの【社会的証明】

「他人がやっているなら、正しいに違いない」と感じる心理。

例:レビュー件数が多い商品が選ばれやすい。

アッシュの【同調実験】

少数派でも、周囲の多数派に合わせてしまう心理。

例:明らかに間違っていても「みんながそう言うから…」と判断を変えてしまう。

【バンドワゴン効果】

流行に乗ることで安心感や一体感を得ようとする心理。

例:人気のあるブランドや話題の商品がさらに売れる。

【スノッブ効果】

「他人と違うものを持ちたい」という逆張り心理。

例:あえてマイナーなブランドを選ぶことで個性を演出。

【ナッジ理論】

行動を強制せずに、自然と望ましい選択へ誘導する設計。

例:健康を促すためにサラダを目立つ場所に置くなど。

セクション4|現代の購買行動における他者影響(事例)

・SNSでの「いいね数」「バズ」

・Amazonや楽天のレビュー・ランキング

・YouTubeやTikTokインフルエンサーの影響力

行列ができるラーメン屋理論

「あれだけ人が並んでる=きっとおいしいに違いない」という心理が働きます。

これは社会的証明の典型例であり、人は他人の行動を“質の証拠”として受け取りやすい傾向にあります。

実際には並んでいる理由が別にあっても、「人気=価値がある」と無意識に判断してしまうのです。

企業はこれらを活用して、消費者の「検索 → 比較 → 意思決定」プロセスに戦略的に介入しています。

セクション5|他者影響をうまく活用するには?

消費者としての視点

・他人の意見を参考にしつつ、自分の価値観で判断するクセをつける。

・情報の出どころ・目的(広告かどうか)を意識する。

マーケター・発信者としての視点

・社会的証明を活かした売り方を設計する。

・権威・共感・体験談を組み合わせたストーリーテリング。

・SNS上のクチコミやレビューの活用。

まとめ|図解と心理学のポイント

購買行動は「他人の影響」で大きく変わる

私たちの選択は、「誰が言っているか」、「どれだけ多く言われているか」によって左右されます。

背景には、社会的証明や同調圧力といった心理的メカニズムが働いています。

心理を知れば「選ぶ力」も「伝える力」も高まる

こうした理論を知ることで、自分の意思決定がより客観的になり、発信者としても、説得力ある情報の届け方ができるようになります。

図解の利用について

本記事の図解は出典記載にて自由に引用OK

大学・教育現場でのレポート使用も歓迎

参考文献から学ぶ|影響のメカニズム

『影響力の武器』(ロバート・チャルディーニ)

行動心理学の名著。

「人が“YES”と言ってしまう心理的トリガー」を、6つの原理に分類して解説。

影響を与える6つの武器

返報性:もらったら返したくなる

一貫性:一度言ったこと・やったことを守りたくなる

社会的証明:みんながやっている=正しいと感じる

好意:好きな人・似ている人に影響されやすい

権威:専門家・上司など、権威ある人の言葉に従いやすい

希少性:手に入りにくいものほど価値を感じる

特に「社会的証明」は購買行動への影響が大きく、レビュー数や人気ランキングの表示がその代表例です。

『予想どおりに不合理』(ダン・アリエリー)

行動経済学の視点から、私たちの“非合理な判断”を解き明かす一冊。

数多くの実験を通して、人間がどのように間違った意思決定をしてしまうのかを紹介しています。

主なテーマ

無料に弱い:「0円」というだけで判断が歪む

相対評価:絶対的な価値ではなく「比較」で決めてしまう

所有効果:自分の持ち物には過大評価をしがち

アンカリング効果:提示された数字や条件に引っ張られる

購買は論理だけでは動かない。

感情と環境こそが意思決定を支配していることがよくわかります。