Blog

推し活×哲学|第3話:変容としての推し活──“他者”が“自己の一部”になるとき

「私は、推しに出会って変わった」

推し活をしている人の多くが、こんなことを口にします。

「推しを知って、考え方が変わった」

「あの言葉を聞いて、前向きになれた」

「この人みたいに生きたいと思った」

なぜ“ただの他人”であるはずの推しが、これほどまでに自己の在り方そのものを変えてしまうのでしょうか?

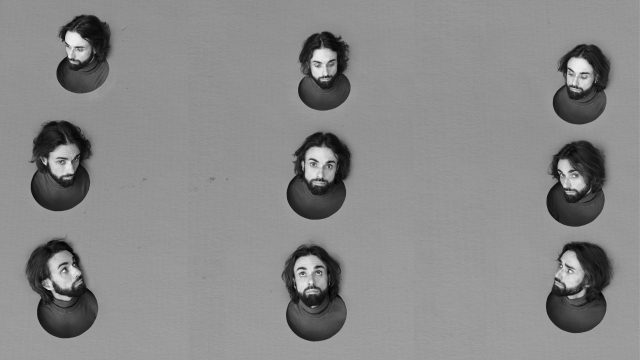

推しは“他者”であり、“鏡”でもある

「自己とは、他者との対話によって立ち上がる構造である」

推しは、あなたではありません。

でも推しの姿を見て、心が揺れるとき、そこには“自分のなかの何か”が呼び起こされているのです。

「この人の誠実さに惹かれる」 =自分もそうなりたい

「苦しみを越える姿に共感する」 =自分の過去と重なる

「生き様に尊敬する」 =自分の理想の未来像

このとき推しは、“他者”を超えて、“自己の鏡”になります。

感情の繰り返しが、“内面化”を起こす

推し活には「繰り返し」があります。

- SNSを追う

- 過去映像を見る

- 現場に足を運ぶ

- グッズに囲まれる

こうした繰り返しのなかで、推しの言葉や表情、姿勢が少しずつ「内面化」されていきます。

心理学ではこれを自己スキーマの再構築と呼びます。

「私はこの人を好きだ」

↓

「私はこの人のようにありたい」

↓

「私はこう在るべきだ」

──という段階を経て、推しの価値観が自分の中に根を下ろすのです。

人は“なりたい存在”を内側に育てていく

ユング心理学では、憧れの他者とは“自己の未実現可能性”の象徴であるとされます。

つまり、推しに惹かれるという感情は、自分のなかにある「まだ見ぬ自分」を探しにいく旅でもあるのです。

推しの努力に触れて、自分も頑張れる

推しの芯の強さを見て、自分の弱さと向き合える

推しの不完全さに癒されて、自分を許せるようになる

それはまさに、他者という“火種”によって自己が変容していくプロセスです。

まとめ──“憧れ”は、人格を変える力を持っている

推しは、他人である以上に、「なりたい自分」を映す存在なのかもしれません。

推しを追いかけるということは、自分のなかに、その理想を少しずつ育てていくことでもあります。

そしてその変化は、たったひとつの言葉や表情から、そっと始まっていきます。

推し活は、自己啓発ではありません。

でも、気づけば少しずつ自分が変わっている。

それって、とても自然で、あたたかい“変わり方”なのかもしれません。