Blog

AIエージェントが描く次の一手──自動化の先にある“物語の共創”とは

“業務効率化からブランド進化まで、当社が描く次世代オペレーション”

私たちの業界にも、ついに“AIエージェント”という言葉が日常語になり始めました。

単なる自動化ではなく、「複数の生成AIを連携させた、目的達成型のフロー設計」――それがAIエージェントです。

今、世界はアナログな業務をAIが肩代わりする「守り」の開発を超え、マーケティングやブランド価値の最大化にAIを活用する「攻め」のフェーズへと移行しています。

そして、私たちが開発を進める MyStory.AI こそが、その“攻めの一手”を実現する鍵となる構想なのです。

本記事では、日本と海外のAI導入の違い、業務オペレーションに潜む改善ポイント、そして 当社ならではのAIエージェント設計の優位性 についてご紹介します。

目次

AIエージェントとは?

AIエージェントとは、複数の生成AI(ChatGPT、SunoAI、Claudeなど)をAPI連携し、特定の業務フローを自動化・高度化するシステムのことを指します。

簡単に言えば、単なる「文章生成AI」ではなく、“役割をもったAI”が動くチームをつくることです。

🧠 GPT: 文章を生成

🎨 Midjourney: 画像を作成

🔗 Zapier / n8n: Slack・LINE・Notionなどと連携

……といったフローはすでに実用段階に来ています。

当社でも「MyStory.AI」プロジェクトをはじめ、各現場でAIエージェントが動き始めています。

“人が多く関わっている”は、AI導入ポイント

生成AIの導入にあたって重要なのは、「どこに人が多く関わりすぎているか」を見つけることです。

たとえば以下のような業務が該当します:

- 顧客アンケートの集計・分類

- 写真や動画の選別(補正・修正・モザイク処理)

- 顧客ニーズのヒアリング・要約

- SNS施策のレポート作成

- マニュアル作成や定型メッセージ送付

- 顧客からの電話対応(一次受電だけでなく、ナレッジDBにアクセスし、業務完結へ)

- WEB予約への対応(予約枠管理・確認・自動返信など)

これらは共通して「時間がかかるうえに、差がつきにくい業務」です。

AIエージェントを導入することで、人間は“共感・発見・改善”に集中できる体制を構築できます。

このような「時間がかかるうえに差がつきにくい業務」を、AIエージェントに置き換えることで、人間は“共感・発見・改善”に集中できるようになります。

日本のAI導入は“守り型”が多い

日本国内におけるAIの導入傾向を見ると、バックオフィス系の効率化やRPAの延長線上で捉えられるケースが多くあります。

つまり「今やっている作業を楽にする」「人手不足を埋める」という発想が中心です。

このAIエージェントでの処理は非エンジニアでも十分に可能な業務領域です。

オペレーションフローの可視化、システム化といった流れをアプリケーションを作成しなくても、パワーポイントのように直感的に作成することができます。

このように、業務効率全体をすべてのスタッフが向上できる環境が整いつつあるのです。

しかしながら、それはそれで必要ではありますが、私たちは“守り”だけでは勝てない時代にも来ているのです。

欧米は“攻めのAI”で顧客に迫る

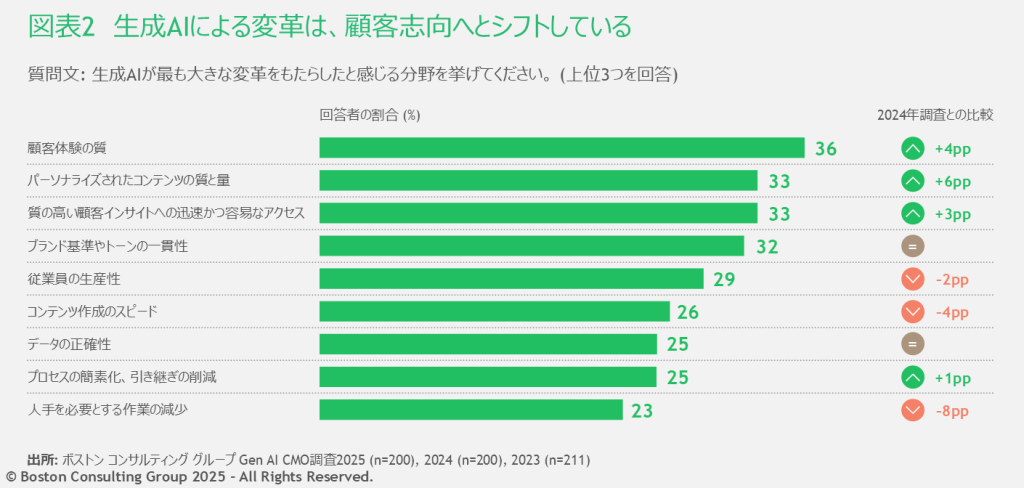

一方で、欧米企業ではマーケティングやブランディングにAIを導入する事例が急増しています。

出典:ボストン コンサルティング グループ(BCG Japan)「世界のマーケティング責任者の71%が、生成AIに年間1000万ドル超を投資」(2025年6月17日)

具体的には以下のような領域です:

- パーソナライズされた顧客体験の設計

- 顧客のインサイトをリアルタイムで取得し、商品開発にフィードバック

- ブランドメッセージや世界観の一貫性維持(トーン・ボイス制御)

つまり、「顧客との関係性を深めるためにAIを活用する」動きが強まっているのです。

業務効率の向上は、固定費や変動費などのコスト削減です。

こちらはすでに完了しつつある企業が多いということでしょう。

次に改善を目指すべきところは、広告の費用対効果です。

これは削減というよりも、今ある予算の最大効果性の追求といったところでしょうか。

パーソナライズ化・インサイトのリアルタイム取得・ブランディングが重要項目となっていることを見ると。

顧客のLTVの向上・コンバージョン率の向上・優良顧客(ファン)の増加が目的となっています。

AIの開発競争では、アメリカと中国が覇権を争っています。

AIエージェントでの活用もアメリカが一歩リードしている様子です。

日本企業は、WEB広告やSNS・EC・クラウドサーバーなどで、6兆円もの貿易赤字を毎年生んでいます。

現状を打破できなければ、AIエージェントの分野でも赤字が累積されてしまうでしょう。

🔍 参考データ

- 米国は基盤モデル182件・投資672億ドル

- 中国は30件・76億ドル

- 経済産業省試算:2023年度のデジタル貿易赤字は6.6兆円

出典:Stanford AI Index 2024/25、経済産業省「デジタル貿易赤字の実態」(2024)

MyStory.AI が創る未来は、“体験の民主化”

当社が開発する「MyStory.AI」は、ただの顧客体験ツールではありません。

MyStory.AI が描く未来の姿

- 顧客の 感情ログ を記録し、

- シーン別の動画 を動的に再構成し、

- 体験後の 「差分(ΔE)」 を個人AIに学ばせる

という、“強化学習型のPDRM(Personal Data Relationship Management)”システムです。

個人の体験を蓄積させ、資産化させるというプロジェクトです。

これは企業側がビックデータを集めて、保有するというものから、データをユーザに帰属させる“データのユーザ主権化”を目指すものです

マーケティングの領域で、一定のシェアを獲得できれば、デジタル貿易赤字を抑え込むことも可能です。

「ユーザーデータ主権×国産AIサービス」

単なるマーケティングではなく、“自分自身の感情と向き合う場”を提供

- シーン再構成やレコメンドによってユーザの“ストーリー”を伴走するAIへ

- 生成AIと感情データのループによって、一人ひとりの体験が価値になる世界

この思想は、欧米の「攻めのAI」を超え、「ユーザ主導の体験経済」へと進化します。

MYストーリーAI × PDRM × AIエージェント

これは、AIが「誰かの物語に寄り添う」ための挑戦です。

一緒に、新しい価値創造の現場をつくりましょう。

最後に|独自のポジションを作り出す”強さを

近年、いくつかの企業も生成AIツールをリリースし始めていますが、多くは「企業が送り出す一方通行のコンテンツ配信」に留まっており、「学習するループ」や「ユーザの主権」は組み込まれていません。

私たちは “逆方向に走る”ことで、いち早く未来の正解を握ることを目指します。

そして何より、この思想をスタッフ全員で共有し、体験価値を高める現場づくりへ繋げていくことが重要です。

MyStory.AI × PDRM × AIエージェント

これは、AIが「誰かの物語に寄り添う」ための挑戦です。

一緒に、新しい価値創造の現場をつくりましょう。